当流弓具の習い

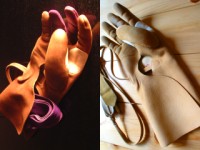

▲紫紐二本継指(左)と全て共色(右)の諸ガケ

弓術教場訓の稿で列記した小笠原流の免許は、それぞれ使用を許される弓具の名がつけられています。言い換えれば、ある段階の免許を受けると、それを表す弓具の使用を許されるのです。例えば、最高格の免許を受けた門人でなければ重籐弓を使うことは出来ません。儀式等でやむを得ず格下の門人が重籐弓を使用せねばならないときは、宗家より「当日限り重籐弓免許す」と申し渡された上で使用します。

重籐弓に限らず、儀式においては自分が許された免許の弓を使用するものですが、まだ何も許しのない門人や、ユガケの免許のみで式弓を許されていない門人は白木の弓を使います。昔はユガケの免許の門人が使う「五色の弓」というものもあったようですが、現在は使われていません。

弓に巻かれた籐や革を装束と呼びますが、儀式に使う弓には「式の籐」という装束を施します。白木の弓に式の籐を用いたものを太平弓と呼びます。式の籐は弓の上部から、弭巻2ヶ所、千反巻、月輪巻、七曜巻(矢摺籐)、九曜巻(握革)、引目籐、日輪巻、栴檀巻、弭巻1ヶ所です。

通常購入したばかりの弓には、上下の関板の継ぎ目(切詰籐)と握りの上(矢摺籐)だけ籐が巻いてあるはずです。この3ヶ所の籐と握り革しか巻いていない弓は仮装束の状態であり、このままでは儀式に使用することはできません。何故仮装束で出荷するのかというと、そもそも弓は暫く引き込んでから小村などの微調整をするものなので、その際に弓師が全て装束を取り去って作業をするためです。そうして本当に仕上がってから、きちんと装束をします。

最近は、この3ヶ所に加えて矢摺籐の上(匂籐)と握りの下(蟇目叩籐)の5ヶ所に籐を巻いた新品の弓を見かけますが、こういう弓は完全調整済みを前提に販売されているということでしょうね。それとも単に低価格品と外観上の区別をするためでしょうか。中には弓師が籐を巻かずに、弓具店の店員さんが巻いていることもあるようです。

また、弓師や弓具店が紫色の握り革を巻いたりすることもあるようですが、これは決して用いてはならないのが当流の習いです。同様に、ユガケには白革、錦革、総紫革(無紋の紫革)も用いません。

私はうっかり紺色の握り革を巻いていて、紫色に見えるから止しなさいと兄弟子から注意を受けたことがあります。茶色の握り革も紛らわしいので避ける方が無難でしょう。私はそれ以来握り革は黒色にしています。

さて、弓ばかりでなく小笠原流歩射の特徴的な弓具といえば諸ガケですが、ユガケの免許は下から、紫紐、紫一本継指、紫二本継指です。これは、紐は緒を、一本継指は薬指を、二本継指はさらに中指を紫色の革にするものです。小笠原流のユガケについては稿を改めて詳しく述べたいと思います。

峯 茂康 | 2003/10/01 水 00:00 | comments (4)

| -

コメント

私は矢摺り籐の上の部分の外竹にひびが入ってきたので、抑える意味から三階籐を自己流で巻いていましたが、魚住一郎先生の道場で指導を受けたとき、三階籐の巻き方を図示したメモでお教え頂きましたので、修正して巻き直しました。

したがって、貴方も魚住先生にご指導を受けているなら、直接教えて頂くのが良いでしょう。

小笠原流では弓の籐の巻き方には装束といって、位を表す意味があるので、認許されたものだけがその巻き方を許されます。

竹林流において三階籐がそれと同様かどうかは知りません。

しかし、徳風会などの竹林流の間では許可が必要になるかも知れません。どうせやるなら、先生に相談して、正式な方法で行った方が良いと思います。

私も色々調べてみましたが、ご回答を頂きましたように握り皮の

巻き方については、記載がある文献がありました。やはり握り皮が

締まる方向として内竹から見て籐頭から右下に右巻きに巻くように

書かれていました。実は、私は魚住一郎師範にご指導を頂きながら

尾州竹林流を稽古しているものですが、尾州竹林流の三階籐を巻く

のには、握り皮に近い方から巻き始めるほうが仕上がりがきれいに

できるため籐頭から巻き始めると握りと逆に右上がりとなってしま

うため、疑問を感じてご質問をさせていただきました。

古文書等何か記録されたものがあれば、またご指導をお願いいたします。とり急ぎ、御礼まで。

流儀についてはお答えしかねますが、通常は握り革と同じ向きに籐も巻くものです。

ご存じのように握り革は籐頭から巻き始め、右下がりになるように巻きます。つまり手の内を締めると自然に革が締まる方向に巻きます。これは逆に巻くと革が解けてしまうという合理的な理由によるものです。

そして、ひとつの道具に何かをいくつか巻き付けるのなら、巻き上がりの向き(この場合は右下がり)を合わせる方が私は美しいと思います。それぞれ反対向きに巻く合理的な理由があれば別でしょうが、これといって私には思いつくことがありません。

小笠原流などで、右巻きと左巻きで正、誤があるでしょうか?

もしあるとしたら、その理由は何でしょうか?よろしくお願いいたします。